Visual direction, "Cello in a solitary island"

2009

Composer: Motoharu Kawashima

Vc: Tomoki Tai

Visual direction: Hideo Iwasaki

Sound direction: Sumihisa Arima

Suginami City Hall, Tokyo, Dec 21, 2009

Sorry in Japanese for this moment.

複合的境界面の美学:『孤島のチェロ』のアートワーク

岩崎秀雄(現代美術・生命科学)

川島作品は,「演じる音楽」というコンセプトでよく知られるように,もともと独自の演劇性に満ちている。今回の注目すべき新作のプロトタイプとしての10分に満たないパフォーマンス作品『孤島のヴァイオリン』(1991)の私の接した再演では,ヴァイオリンと演者(川島氏自身)の創発的な関係性が多様な表情を現出させ,役者を登場させなくても鑑賞者の瞼に登場人物が浮かぶ落語のように「美術を必要としない」舞台として十分に充実していた。だから,川島氏から今回の企画を依頼された際,正直面食らったことを白状しておこう。正確にいえば,前から一度コラボレーションしようという話はあったが,それがまさか『孤島のチェロ』のような作品になるとは思いもしなかったのだ。しかし,打ち合わせをし,彼の作品群や,お互いの芸術観について自分なりに反芻するうちに,それほど間を置かずしてそれほど無茶なコラボレーションでもないと思えるようになってきた。それにはいくつか理由があるのだが,以下に記したように,私が試みている活動と共振する部分が多かったからでもある。

さて,まず触れておくべきことは,今回の舞台では,音楽と美術がインタラクティブアートのように積極的に関わりながら,調和を目指すという形態には敢えてしていないし,美術が川島氏のプロットを具体的に演出することもしていないということだ。それは,第一に上述のように音楽をより分かりやすく解説するための美術を必要とする作品ではないからである。たとえば,孤島の情景を具体的に背景描写したりすることに意味があるとは思えない。むしろ,音楽と美術が一見独立にパラレルワールドとして進行していくが,敢えてそのような形で寄り添うことで,川島作品が本質的に喚起する豊かで創発的な知覚体験を増幅させ,視聴体験に広がりを加えられればと考えた次第である。

「私たちがチェロと思っている物体を発見した孤島の島民は,それが何だかよく分からない。チェロを叩き,鳴らしていくうちに,人はチェロとの創発的な共生関係を構築していく…」。

多井氏演じる島民は,一見文明世界から隔離された人間であろうが,それはとりあえず「西洋音楽という民俗音楽の歴史を共有していない者」だろう。したがって,それは何らかの文化や知識を共有していない「異文化圏の他者」のメタファーと捉えられよう。とすれば,チェロと格闘する島民は,観たこともない遺物を発掘してしまった考古学者や,まだ解明されていない現象に向き合う科学者の立ち位置とトポロジカルに同型であり,そして常に全体を捉えることのできない環境の中で生きている私たちそのものでもあるだろう(むろん,川島氏自身は徹底して音楽史と音楽の根源を巡って格闘しておられるわけだが)。生物学の立場からは,こうした創発的な関係性は,生命の進化においては共進化を喚起させる。たとえば,バクテリアと別種のバクテリアの偶然の出会いによって細胞内共生が始まり,真核生物と呼ばれる核を持った生物が誕生し,やがて多細胞化してより複雑・多様な生物種が生まれていくという進化の過程や,擬態や虫媒花などに見られる驚異的とも思える共生進化は,偶然の出会いと偶然の環境変化への絶えざる適応として捉えられる。

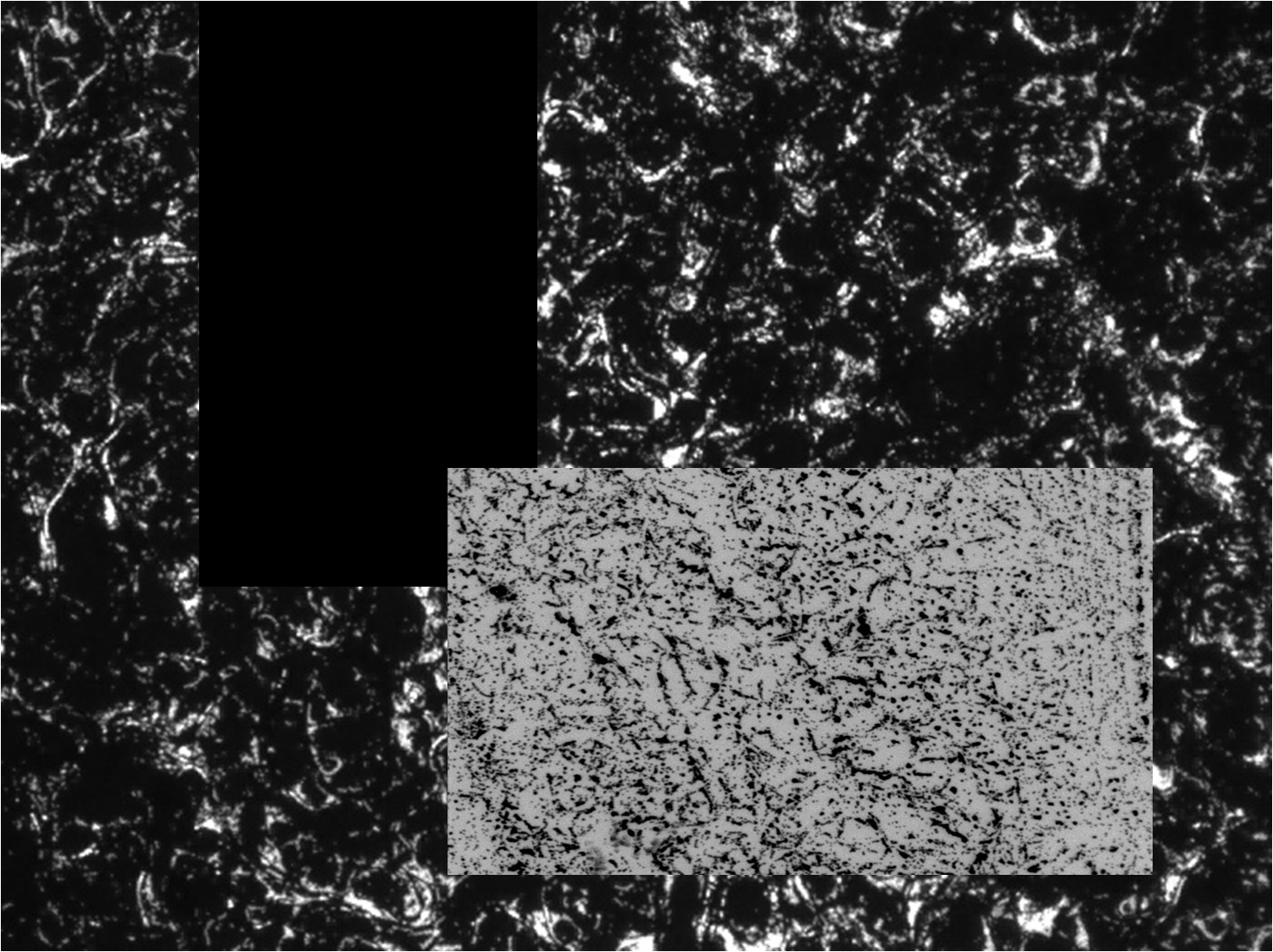

今回,私が舞台で展開しているのは,映像,ガラス器具(フラスコ)のオブジェ,切り絵の三要素から構成されている。投影する映像は,池の中に住んでいる,つまりごく普通に普段の生活で接しているはずの微細なシアノバクテリア(注1)が織りなす様々なパターン形成の様相を基調とし,そこに下記に記す切絵やフラスコ樹の断片的な映像が随所に挿入されている(いずれも基本的に実写である)。バクテリア一匹一匹はそれぞれ固有のリズムを刻みながら運動しているが,それが集合すると,単独でいるときから想像するのが困難な複雑な造形を生み出す。こうしたパターンは,視覚芸術における造形行為の立ち位置を相対化し,根本から問い直す側面を持つ。同時に,よく考えればこれは「自然の姿」そのものではない。常に操作する私が閉じ込めた顕微鏡上の特殊環境での姿であり,人間とバクテリアの関係性の上に見えてくる姿に他ならない。その意味で,これは人工物ではないが,自然物とも言えない中間的な位相での創発的な姿である。

第二部の映像では,「チェロと島民の綱引き」のメタファーとして,「バクテリアと蛍光ビーズの綱引き」として新たな試みを行っている。バクテリアの周囲に細かい蛍光ビーズを捲いておき,バクテリアが動くとそのビーズが移動する様子を蛍光顕微鏡で連続撮影する。バクテリア(島民のように「高度文明化」されていない原始的生物)にとって,培地以上に圧倒的な他者であるところの蛍光ビーズ(チェロのように高度な文明・技術が生み出した産物・商品である)とのあり得ない出会いと戯れの軌跡である(第三部の映像中の細かい粒子上の流れはすべてこうして生み出されたもの)。バクテリアはビーズに何を見出すだろうか?(後記:末尾に示す二つの映像は,このビーズの動きの映像)

川島氏は,この作品でチェロという物体存在そのものからチェロの根源を問い直す。従来の奏法を巧みに踏まえながらも,その前提から一旦思考を解放し,楽器と奏者の関係性に迫ろうとしている。西洋音楽の奏法をとりあえずカッコに入れて,「ありえたチェロの奏法」を考えるという試みは,図らずも私が行ってきた「先端生命科学の知見や機材を,その本来の科学技術の文脈をとりあえずカッコに入れて,その物体性から芸術表現メディアへと変容させて提示する」という試みと繋がっている。舞台上に配置した「フラスコの樹」は,フラスコという造型を科学ではない用途に使い,新たな視覚造形として展開することで,新たに科学という一見強固に客観化され,建築化されてきた営為の位相を少しずらしてみる装置である。また,このフラスコ・オブジェには実際に生きたシアノバクテリアが生息している。それは孤島の森と泉のメタファーでもあり,敢えて言えば,デュシャンの泉への私なりのオマージュでもある。

舞台上方からは,半抽象的な切り絵作品を吊るしている。切り絵は周知のように伝統的な古くからある手法だが,私はこの20年ほど,この手法を現代美術において展開するための抽象化,立体構成などを探究し続けてきた。つまりここで浮かび上がるのは伝統と前衛という対立軸であり,さらに二次元平面としての紙と,三次元構造としての彫刻としての切り絵といった対立軸である(注2)。なお,半抽象性とは,それが人間の頭部の断層像を部分的にモチーフとしていることに由来している。それは科学技術との関係性の表現という位相を持っているが,今回の舞台では,それが土俗的な光景としても映る可能性を否定しない。

この切り絵には,先述のバクテリアを基調とする映像が投影され,人工物と自然物の対比,映像と立体との対比,科学と芸術の非対称的関係性(注3),ファインアートとバイオメディア・アートの関係性(注4)などの複合的な境界面を多面的に構成することになる。むろん,それらは予定調和的に心地よく共振するわけではない。しかし,こうした絶えざる境界面との出会いとの接触とそれへの注視こそが,芸術(や科学)の根源を問い直し,体験する上で重要な触媒とならないだろうか。それに,それを言語ではなく知覚的体験として制作する意味は,そもそもそうした境界面自体が,知覚的にも極めて面白い動的な構造を持っているからでもある。それを直接的に,あるいはメタフォリカルに,あるいは詩的に造形化・視覚化することは,科学と芸術という同時並行活動を(必ずしも融合活動としてではなく)行っている者にとって不可避的な使命である。全体としてヴィヴィッドな,ざわざわとした視聴覚体験や,創発的な美と言えそうなものが作品と鑑賞者の間に立ち現れることを期待している。